Porte d’Aubervilliers, dans le XVIIIe arrondissement, au nord de Paris. Il est 20 h, et au milieu de tentes de fortune, où sont installées des familles de migrants avec de jeunes enfants, le téléphone d’Anna Rodrigues n’arrête pas de sonner. Au bout du fil, des bénévoles qui transmettent des informations: «Ce soir, il pourrait y avoir deux mineurs isolés qui auront besoin d’aide. Voici leurs numéros pour les rappeler».

Tous les jours, des mineurs étrangers isolés arrivent dans la capitale française. Les ONG se démènent pour «faire le travail de l’État».

Anna Rodrigues est la responsable de l’équipe «Mineurs non accompagnés» d’Utopia 56, l’une des nombreuses associations qui s’activent au quotidien pour sortir les migrants de la rue, dont les mineurs isolés, une absolue priorité. Tous les soirs, il s’agit de récupérer ces ados qui soit sont arrivés le soir même à Paris, soit viennent d’être déboutés dans leur reconnaissance de minorité par le DEMIE, le dispositif mis en place par l’État pour déterminer l’âge des migrants. Cela se passe en général un à deux jours après leur arrivée dans la capitale, et le refus est quasi systématique: à 80%.

«Lorsqu’il s’agit de primo-arrivants, la première chose à faire, c’est de les emmener au commissariat, explique la jeune bénévole. La police, sur la base de la présomption de minorité, a l’obligation de leur trouver un hébergement jusqu’à ce qu’ils soient entendus par le DEMIE. Mais nous devons les accompagner au commissariat pour nous assurer que la procédure est bien appliquée. Pour ceux qui ont déjà échoué à l’examen du DEMIE, il s’agit de leur fournir au moins un sac de couchage pour la nuit.»

Depuis plusieurs années, la Porte de la Chapelle est un lieu de rassemblement des migrants à Paris. Ici en 2016. Des ONG prospectent dans cet environnement pour repérer les mineurs présumés et leur venir en aide. (AFP)

Depuis plusieurs années, la Porte de la Chapelle est un lieu de rassemblement des migrants à Paris. Ici en 2016. Des ONG prospectent dans cet environnement pour repérer les mineurs présumés et leur venir en aide. (AFP)

Disparitions

Ce soir, Anna n’aura finalement pas à prendre en charge les deux «bambinos», comme les appellent les bénévoles, qu’on lui a signalés. Pour cette nuit, ces deux-là vont se débrouiller. Mais il n’est pas facile de lâcher prise quand on les sait dans la nature. D’ailleurs, Anna a une inquiétude particulière ces jours-ci: elle voit émerger des jeunes filles, fait rare, dans le lot des arrivants non accompagnés se retrouvant à la rue. «On en a eu onze en deux semaines. Des Congolaises, des Guinéennes et des Ivoiriennes. Or cinq ont disparu de la circulation. Elles ne répondent plus au téléphone. Tout laisse penser qu’elles sont parties dans des réseaux de prostitution. On sait que pour les jeunes filles qui arrivent en Europe, la prostitution est souvent une case obligatoire pour payer le voyage, les filières sont arrangées dès le départ. D’où, la plupart du temps, l’invisibilité des jeunes filles. Alors quand on en repère, leur cas nous préoccupe particulièrement. Il faut leur trouver un hébergement.»

Midi, l’heure du riz

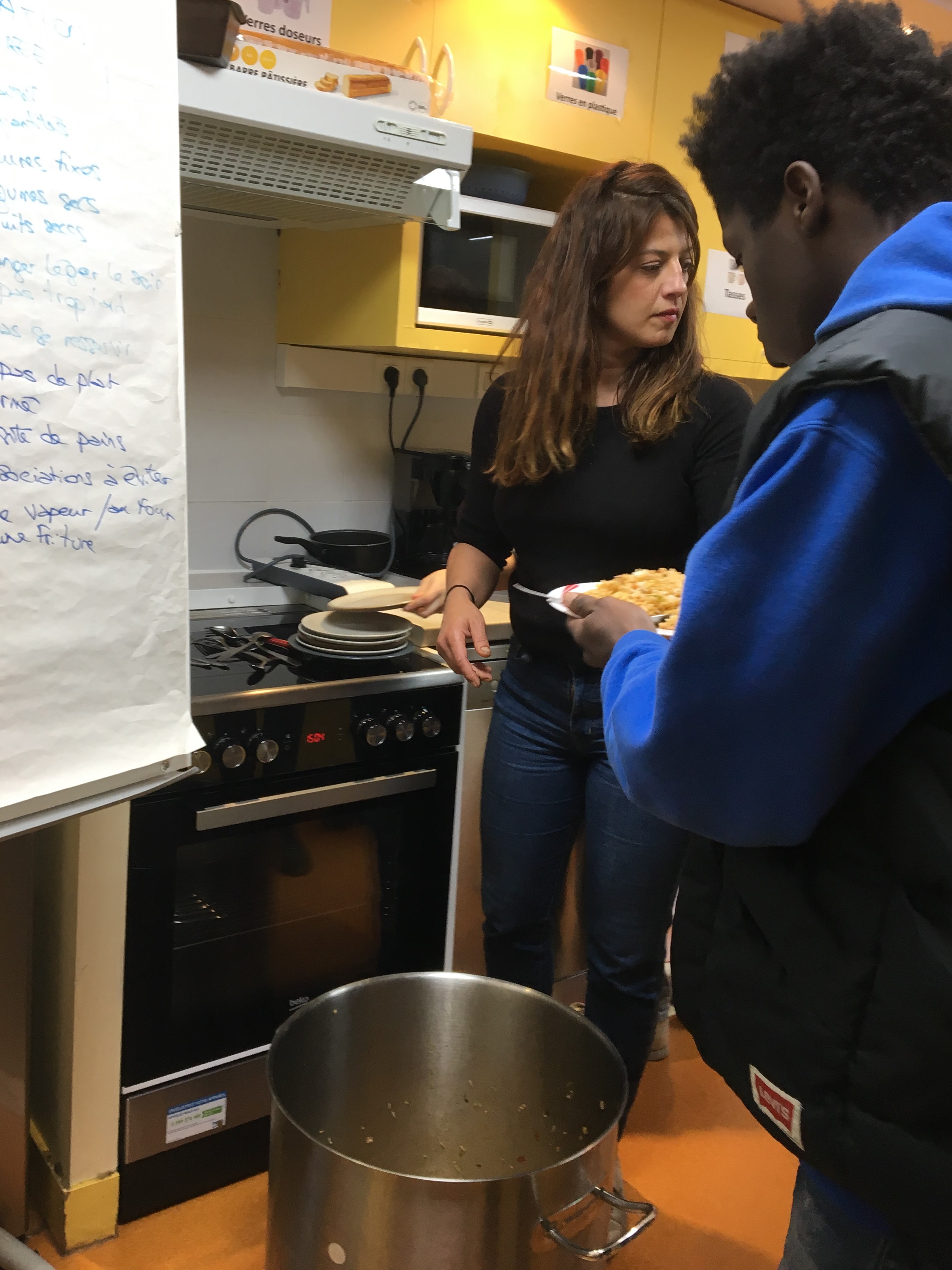

Le maillage associatif pour venir en aide à ces jeunes migrants est bien serré. À chaque collectif ou organisation son rôle. «Les Midis du MIE», collectif d’aide aux mineurs isolés étrangers (MIE) et qui tourne elle aussi grâce à des bénévoles, distribue un repas, selon les jours, au bas du parc de Belleville ou dans le Centre culturel de ce même quartier.

Ce lundi midi, c’est au centre que se distribuent les rations. Au menu, dans une grande casserole, c’est «riz au poulet, saveur asiatique». Quelque 60 jeunes hommes s’entassent dans le minuscule local. Mali, Guinée, Sénégal… ils viennent de dizaines de pays différents, mais sont tous réunis dans la même galère. Impossible de leur donner un âge. Car comment juger au faciès? Éclats de rire, soudaines gueulantes, au vu du brouhaha ambiant, ils ont tout l’air d’être des ados. Joyeux, énervés ou tristes, c’est selon.

Les Midis du MIE, à la Maison de quartier de Belleville. Quelque 80 jeunes sont présents ce lundi pour bénéficier d'un repas chaud. (C.M.)

Les Midis du MIE, à la Maison de quartier de Belleville. Quelque 80 jeunes sont présents ce lundi pour bénéficier d'un repas chaud. (C.M.)

Bouba (prénom modifié) s’arrête un instant de jouer aux cartes avec ses «copains» pour nous parler. Il vient du Mali, d’un village à des centaines de kilomètres de Bamako. «Je suis parti de mon village il y a six mois, parce que mes parents n’arrivent plus à cultiver. Il n’y a plus d’eau, on n’a plus rien à manger. J’ai 15 ans. Dans mon pays, souvent, les enfants qui ne sont pas allés à l’école ne connaissent pas leur âge. Moi je le sais parce que j’y suis allé. Je l’ai expliqué aux gens du DEMIE. Mais ils ne m’ont pas vraiment écouté. Au bout de dix minutes, ils m’ont dit que c’est le juge qui décidera».

Sophie (prénom modifié), jeune retraitée et bénévole au sein des Midis du MIE, héberge Bouba depuis mi-janvier. «Je l’ai rencontré devant le DEMIE. Il avait dormi deux jours dans le métro, il était désespéré. Il était arrivé d’Espagne et voulait tout faire pour y retourner, parce que là-bas, il avait été placé dans un centre avec d’autres mineurs. Il vit de manière très frustrante de ne pas être cru sur le fait qu’il a 15 ans. Maintenant, il faut préparer la démarche devant le juge, en réclamant des papiers au Mali. Je l’aide comme je peux, il se dit confiant».

«Je suis parti de mon village il y a six mois, parce que mes parents n’arrivent plus à cultiver. Il n’y a plus d’eau, on n’a plus rien à manger. J’ai 15 ans.»

Bouba, Mali

Meurtrissures

Face à cette situation d’urgence, l’organisation Médecins sans frontières (MSF) a décidé d’agir, un peu en marge de ses habituelles prérogatives. Elle a mis en place un programme d’aide qui pallie «les intolérables carences de l’État», comme l’exprime Corinne Torre, cheffe de mission de MSF-France. Un centre de jour a été ouvert à Pantin, dans le nord-est de Paris, en décembre 2017. Il repose sur quatre piliers d’aide pour ces adolescents: soins médicaux, soutien psychologique, consultations juridiques et animations sociales.

Des jeunes attendent de l'aide dans le centre de Pantin de MSF (photo: MSF)

Dans son centre de jour, en marge du soutien médical, psychologique et juridique, l'organisation propose aussi des activités sociales. (MSF)

Dans son centre de jour, en marge du soutien médical, psychologique et juridique, l'organisation propose aussi des activités sociales. (MSF)

«On voit arriver des enfants meurtris à bien des égards», explique Corinne Torre. «Sur le plan médical, les problèmes très courants sont d’ordre dermatologique et intestinal. Mais on voit aussi souvent des fractures et des hépatites, on a quelques cas de tuberculose et même de HIV. Et quelques histoires effrayantes, comme ce jeune qui se trimbalait avec une balle dans le ventre depuis deux ans.» Tous ont besoin de beaucoup parler, traînant le poids de nombreuses violences, souvent vécues au pays d’origine, durant leur long périple et à l’arrivée par la non-reconnaissance de leur statut d’enfant, souligne Corinne Torre.

Ce mardi, à Pantin, c’est devant la porte des conseillers juridiques de MSF que s’est constituée la file d’attente. À chaque fois, la même histoire: Moussa et Diogo (prénoms fictifs) viennent respectivement du Mali et de Guinée. Moussa nous dit qu’il a 16 ans, ce dont il est difficile de douter au faciès. Il devait arriver en Europe avec son oncle, mais il l’a vu mourir en mer. Diogo a 15 ans. Et quatre mois, précise-t-il. Leur sort, défavorable, a été réglé pour l’heure en quelques minutes au DEMIE. Eux aussi se retrouveront devant le juge. Ils ne savent pas où ils vont dormir ce soir.

Déboutés en première instance dans leur reconnaissance de minorité, des jeunes peuvent rester durant des mois sans statut. Une attente difficile à gérer. (MSF)

Des mois sans statut

«Dans les lettres de refus de reconnaissance de minorité, les motifs laissent perplexes: le fait même d’avoir fait l’expérience de voyager longtemps ou d’avoir travaillé en cours de route peut être un motif de refus, explique encore la cheffe de mission. La présomption de minorité n’est pas du tout respectée, les affaires sont traitées à charge. On le voit aussi par les chiffres. Alors que les mineurs étrangers isolés sont de plus en plus nombreux à arriver en France, le taux de reconnaissance de minorité baisse. Et on voit bien le caractère biaisé de la procédure: alors qu’on a un taux de 20% de reconnaissance de minorité au DEMIE, le taux d’acceptation, pour tous ceux qui poursuivent le combat, passe à 53% devant la justice.»

MSF prend aussi en charge sur le long terme tous ceux qui se lancent dans cette bataille judiciaire, qui en moyenne dure 6 à 12 mois. Car cette période correspond à un no man’s land pour ces jeunes dont on ne reconnaît pas la minorité, mais qui n’ont pas non plus accès aux services réservés aux majeurs. Ils se retrouvent donc coincés dans une absence de statut. Pour cela, MSF a monté un centre d’hébergement de 40 places à Neuilly Plaisance, un centre transitoire avant que ces jeunes recourant en justice ne soient placés en province, dans des familles solidaires, afin de stabiliser au maximum leur situation.

«Tout cela demande une organisation et une énergie énormes, souligne Corinne Torre. Mais cela en vaut la peine. Si nous le faisons, c’est aussi pour démontrer que l’État français n’assume pas ses responsabilités. Il se défile devant son devoir de prise en charge et ne respecte pas les conventions internationales sur les droits de l’enfant. Et croyez-moi, nous avons assez d’éléments pour prouver ces défaillances !»

«Les motifs de refus de reconnaissance de minorité laissent perplexes: le fait même d’avoir voyagé longtemps ou d’avoir travaillé en cours de route peut être un motif de refus.»

Corinne Torre, cheffe de mission MSF-France (MSF)